- ケーブ・ダイビング(Cave Diving, 洞穴)

- Cave = 洞穴へのDivingです。

レクリエーショナルでは基本的にオープンウォーター(直接浮上できる開けたエリア)

での活動に限られています。ただカバーン・スペシャリティ(Cavern, 洞窟)というものが存在し

限定された形での洞窟への進入を行うことはあります。

このカバーンの制限を越えてさらに奥へと進むには、装備からガスマネージメント

その泳ぎ方まで全て見直す必要が出てきます。

カバーン(洞窟)エリアを越えたケーブ(洞穴)では、光は完全に遮断され, 内部に沈殿

するシルト(泥、沈殿物)は、海の砂よりも軽く、巻き上げると数日間にごったまま

で視界が極端に悪くなる....器材、ガス不足、迷子他のトラブルが生じても、

手口まで戻らないと生きて帰れない(天井があり、直接浮上できなく閉じ込められる)

ため、そこで起きうる、全てのトラブルを想定し、シミュレーションをつむ必要があるのです

ケーブダイビングの歴史は古い。

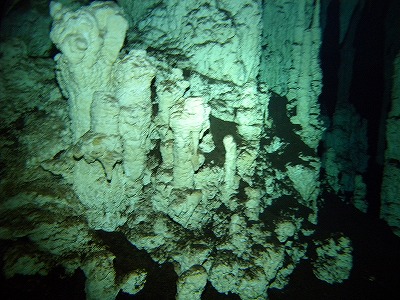

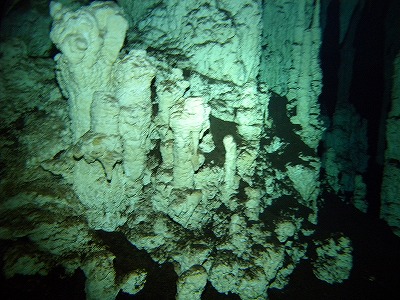

洞穴(Cave)が完全に水没したエリアへの進入ダイビングで、洞穴調査などの必要性から

派生した特殊な分野であり、数千年を経てできた幻想的な水没鍾乳洞などが観測される。

地表から浸水したエリアの場合、その透明度は90m を誇るとも言われるクリアなエリアも存在する。

芸術的ともいえる、幾年もの時を経てできた鍾乳洞が水没しているエリア

現在は、テクニカルダイビングの一分野として見られているが

テクニカルダイビングと言う分野ができる前にケーブダイビングという分野は

確立されており、ケーブ専門の指導団体が存在する。

一般のOpen Water Diving(頭上閉鎖のない、直浮上できるエリアでのダイビング)

と違い、ケーブ = 洞穴 への内部進入(ペネトレーションという) を行うため

トラブルがあっても物理的直浮上できない、光源がない、視界不良、狭いエリアの通過

など、Open Water Diving からは別の安全管理概念を持たなければならないことを

Cave 専門の指導団体は警告する。

Open Water Diver をクリアしていることが前提で、そこからさらにステップアップで

講習が進むようになっている。

- ▲top

|

Cave 指導団体のカリキュラムを取得していない場合、

この標識の先に入ってはいけないという厳格なルールがある.

|

- Cave 指導団体

- 主にアメリカ フロリダのケーブエリアにて発展していったCave Diving が

現在のメジャーとなっており、指導団体にはおもに

NACD

NSS-CDS

がそのカリキュラムを標準化している。

カリキュラムとしては、

| カバーン(Cavern) | 光の見える範囲まで |

| イントロケーブ(Intro to Cave) | 光の届かないエリア, 1/6ガスマネージメント、分岐無し |

| フルケーブ(Full Cave) | 光の届かないエリア, 1/3ガスマネージメント, 分岐有り |

がある。

カバーンまではシングルタンクでの装備で実践できるが、イントロケーブ、フルケーブのランクでは

Wタンク

および、メインライト、サブライト2機の装備など、Cave Divingに対応した本格装備が必要となり、

これをストレスなくスムーズに操作、利用できるスキルを認定時に問われる。

Cave Diving, Techinical Diving では標準のWタンクシステムは、バックアップの意味もある。

さらにFull Cave Diver を前提として以下のSpeciality Course が存在する。

| Stage Diver | ステージボトルを使用して進入距離を延長する方法を学ぶ |

| Side Mount Diver(No mount) | 背中にタンクを背負わず、脇にタンクを設置することで

さらに狭いエリアを通過する方法を学ぶ |

| Diver Propulsion vehicle(DPV) Pilot | 水中スクーターを使用してCave 内の探索をする |

| Survey Diver | Cave の測量を学ぶ |

-

狭いところを通過するために背中にタンクを背負わないサイドマウントスタイル

テクニカル・ダイビングの指導団体である

IANTD

TDI

もほぼ、これに準じたランクを踏襲する。

また、テクニカル指導団体においては、

CCR Cave(クローズド・サーキット・リブリーザ使用のCave Diving)

なども行われたりもするが、器材の複雑化からもCCRをCaveに使用するには

賛否両論の声があることは否めない。

また、これらとは別の概念でのカリキュラムを課する

GUE(Global Underwater Explores)

は、WKPP(Woodville Karst Plain Project) というWakulla Springs

というケーブを探索するための装備とチームダイビング概念を定型的にまとめた

新しい団体として発足した。

前提条件として、DIR の基礎を学ぶ為の Fundamental コースをパスしていることが必須で、

以降, Cave カリキュラムと、Technical カリキュラムの二手に分かれる。

Cave のカリキュラムとしては、

Cave1 → Cave2 → Cave3

(Techincal系としてはTech1, Tech2, Tech3

と進む。)

なお、GUEでは、徹底した暗線管理を確保するため、CCRのCave使用は基本的には現在認めず

限りなくOC(Open Circuit)に構造の近い、電子制御回路の存在しない

Pasive Semi Closed Rebreather(パッシブセミクローズドリブリーザ) である

RB80

を開発、これを利用している。

(現状、RB80 はGUEでの講習でしか認定を取得できない)

- ▲top

|

- トレーニング

- 一般のレクリエーショナル・ダイビングは

オープンウォーター・ダイビング(緊急トラブル時に直ちに浮上できる頭上障害物のないエリア)

と言われ、Cave(洞穴)や、Wreck(沈船)などのペネトレーション(内部進入)ダイビング

では、直浮上ができない特殊な環境である。

内部は砂よりも細かい沈殿物があり、これを巻き上げないため、着艇禁止、フィンワークも

下方に水流が行かないよう気を遣い、中性浮力は体を水平姿勢を保った状態で作業中も静止できる

必要がある。

また、光が届かない、視界不良、器材の障害物ヒットなどによる故障など、

多岐にトラブルが潜んでいる点も考えて置かなければならない。

そのため、トレーニングとしてブラインド(視界無し)トレーニングの必要性が生じる。

迷路のように分岐のあるCave 内で、視界不良、ライトの故障などで視界が0(0ビジリティ)

となった時の緊急手順や、バディのガス切れなどによるエアシェアしながら出口を探す

トレーニング、目印のラインを見失った、バディを見失った場合の対処などをトレーニングする。

直浮上できないため、呼吸ガスの管理(マネージメント)も重要事項

自分の呼吸率の確保や、呼吸を早めるようなパニックなどはガスが枯渇するために厳禁

そのため、どんな状況に置かれても呼吸を上げないよう、暴れて巻き上げない、ラインを乱さない

などのストレスにも強くなければならない。

0ビジ(視界0)のシミュレーションとしてバディのエア切れに対処しながら

出口まで戻るトレーニング

- ▲top

|

- Cave Area

- フロリダのケーブエリアには主要なCave指導団体の本部がおかれ

現在のテクニカルダイビング指導団体、およびレクリエーショナル指導団体にも

情報提供など影響力が強い。

フロリダの内陸部には、水没したいくつもの洞穴(Cave)が存在する。

他に有名どころは、メキシコ ユカタン半島にあるセノーテエリアである。

このエリアは、ありの巣のような広大なエリアが水没しており、全ては未だ解明されておらず

各Cave Diverにより調査が進められている

海水(塩水)と淡水の境目が水面のように見える幻想的な場面(Mexico Cenote)

海水(塩水)と淡水の境目でフィンワークするとシロップのように視界が...

Sidemount(Mexico Cenote)

日本での本格的なCave としては、海洋Cave としてヒデンチガマ(久米島)、ヒロベガマ(沖縄本島)などがあるが

他は、内陸の鍾乳洞が一部水没したようなドライケーブ エリアとなりダイビング以外にもCaving 技術など

も必要で、潜水行為自体も独特の潜水方法が用いられる

- ▲top

|