干しの脚の台座か何かと思っていたので

義理の父が欲しいと言うので あげたのだが…

等 雑穀を碾くからと コンクリート用のグライ

ンダーで目立てをしてあったが、ジョーズの

歯のように深くて、内心目立ては断念して

川にでも捨てようかと思った。

「ヘ」の字のゆるい坂を登って、急激に落ち

る目立てだった。

真横から見て水平の平面型の石臼に改造し

た方が 素人には精度が出そうなので、

下臼の溝の底まで2cmと、上臼のフクミ分と

溝の底までを取り除く事にする。

合計約3cmの円柱が削除される。

(複線として5㎜間隔に2本線を書いてある)

帯状に両面テープで それぞれに貼り付けた。

貼り付け方は 右側下臼のように置き、帯状

の紙の片側が接地するように押さえながら

貼った。

写真はコンクリート用グラインダーで荒削りの

後の様子。ほぼ平面になっている。

3cmを2時間くらいで削り取った。

目で見て平面でも、上臼を乗せて空碾きし

てみると カタカタ鳴るので、粉を碾く時には

色々な粉が出るに違いない。

ここが一番精度が必要と サンドペーパー

40番を巾広の両面テープで写真のように

プロペラ状に下臼 上臼 交互に貼り付けて

空碾きする。

るので,外側ばかりが削れる。

写真は 左側上臼を雑巾で拭いて 傷を見や

すくした。この後も空碾きを続けた。

きれいに出来すぎて、自分の墓石も作れる

気がした。

巾15㎜の角材を サンドペーパーの上で

テーパー状に3本削る。

の木の角材を両面テープで貼り付ける。

当然中心側が3㎜の高さ、外側が0㎜近くの

高さ。

今度は1枚大きなサンドペーパーを下臼側

に被せて碾く為 石に両面テープを貼って

サンドペーパーが回転するのを防ぐ。

がかかった様子。

半径12,8cmのうち 外周3cmを残して

中心に向けて高さ3㎜のフクミが正確に出

来た事になる。

(外周側の白い傷は チョウナで目立ての時

に消せる程度なので これ以上は空碾きしない。

右側下臼に乗せたサンドペーパーの様子は、

外周側の荒削りが足りなかった事を示す。

6分画を8分画に替えて 外周に120本の刻み

を入れる「刻み周縁型」を 紙に正確に描き、

もう1枚コピーして、上下それぞれの臼に糊で

貼り付ける。

打つと、きれいに出来た。

外周2cmが微粉砕効果を狙った物だが、はたして

こんなに小さな石臼で どれだけ碾ける事やら?

中心位置が少しずれているので今後修正する。

ボールベアリングのようになるので,外周の

微粉末を作るところまでに大割れが出来ないと

いけないと思い、ルーターでダイヤモンド砥石を

回転させて 歯医者さんのように丁寧に溝を

切る。横巾7㎜高さ3㎜くらいの「ヘ」の字を上下

にひっくり返したしたような溝。

精工に出来すぎて 石臼ではないみたい。

右側はタガネをいれるために、ルーターで線を

掘った。そこにタガネを打ち込むと見事な溝が

出来た。 写真は上臼。

玄を碾いてみると 意に反して ボールベアリン

グ状態は更に悪化。物配りの穴から 供給する

量が増え、すりつぶさずに排出したがるので

外周の微粉末を作る部分は完全に浮き上がり

中心側の溝を深くして大割れを作るのは逆効

果となった。

臼の中に流入する(引きずり込む)量が増える可能性が有る。

結果 臼間が浮き上がりやすくなり 粗挽きができやすい。

◎物配りの穴が作る円のところの 下臼の山の部分を粗すと

大割が早くできるので 上臼が沈み易いので微細粉になりやすい。

逆に 山をツルツルにするとスリップして割れなくなり 上臼が浮く。

結果 粗碾きになりやすい。

◎溝の深さは 深くすると 送出量は減り、浅くすると送出量は増える

と佐藤工房のHPに書かれてあるが、粉が空回りする遊びが増える

という事だと思う。

臼の中で滞留している時間が長い分だけ熱を帯び易く

粉砕されるチャンスが増えるので 粉が小さくなりやすい。

◎溝の角が「はさみ」になると考えてはいけない。(多少は有るが)

山の上が適度に粗れているほうが 粉砕能力がある。

溝は確かにはさみのように見えるが、送り出す仕事を

キッパリやることについては

溝がゆるく下り 鋭く上がる方が上のような気がする。

この溝の方が 粗碾きが出来やすい。

逆に溝が鋭く落ち ゆっくり上がる方が粒が回転する回数が増え

粉砕されるチャンスが増えるため 微細粉を望むなら

鋭く落ち ゆっくり上がる溝を作ると良い。

ここのところは、ゆっくり上がる溝の方が 山の上に粒が上りやすく

粉砕されやすい、逆に鋭く上がる溝の方がせき止められて

逃げ場がなくなるため 外に排出されやすいと考えてください。

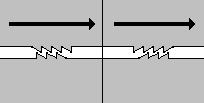

| 左右の回転する作図を比較して、緑の粉(点)の移動を比べてください。 | |

|

作図の左側(下臼側が) ノコギリの刃のように鋭く上がり なだらかに徐々に下がる目立て は、緑色の粒の力の逃げ場が 石臼の外の方向に向かう。 粒が小さくなる前に排出する。 |

|

作図の右側(下臼側が) 逆に、逆立った髪の毛を 撫でつけるような目立ては、 溝から山の上に緑色の粒を回転させながら 粉になるように引き上げる。 排出され難く,粒が次第に小さくなる。 |

◎クリアランス(ふくみ)が外周近くまで有り、

粉砕する外周の距離が短い方が

細かく粉砕する前に排出されてしまう為。

粗挽きが出やすい。

直径3cmの穴。

今回、石屋さんに頼んで 中心より3,5cmを中

心とする直径3cmの穴を明けてもらった。

(ちなみに2、000円の料金がかかった。)

軌跡を描くなら、新しい穴は21πの軌跡を描く。

この事によって、吸入する玄蕎麦の量は 約半分

になり、上臼の重さは半分でよい事になる。(反

対の考え方をすると、倍の重さが加えられる。)

更に、穴より外側に向かって「碾く」仕事をするの

で、中央寄りで粗割りを作り 次第に粒の大きさが

フクミの隙間のテーパーに従って小さく砕かれて

最終的に微細粉を作る外周に入る。

写真の下臼は 臼全体が働いた事を示す。

上臼は粒が粉になった当たりから こびり付いた

ようだ。

江戸時代風?に柄を付けてみました。

もともと石に空いている四角い穴にも 半月の

内側に突起を作って差し込んであるので

ずれる事は有りません。

何回か粉を碾いていますが、中信側の

物配りの穴の方が 効率良く働きます。

私の臼の構造は 大いなる勘違いで、

中心部分で大割を作り 外周で微細粉を

碾く蕎麦専用の構造ですが、

次の臼は先人の正しい臼を目立てしたいと

思います。